Максим Грек — искусство перевода на Руси

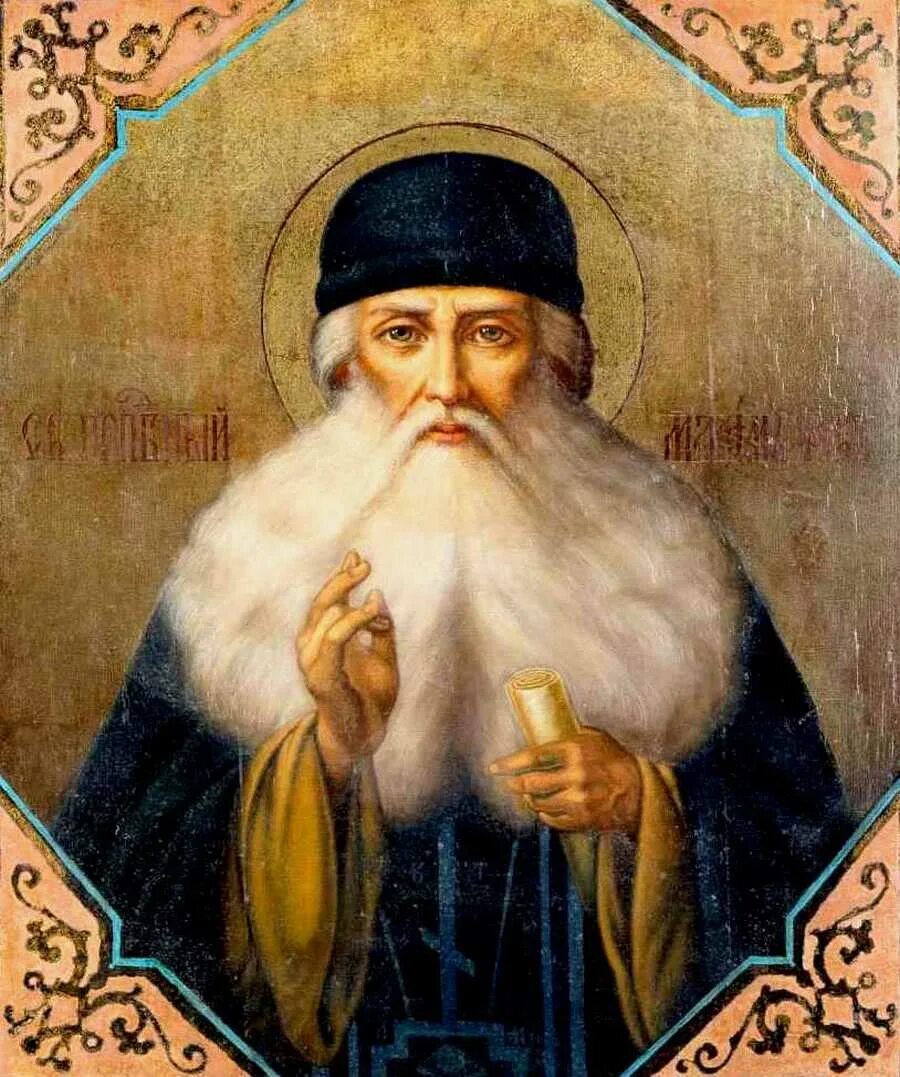

Максим Грек (в миру — Михаил Триволис) — писатель, богослов, переводчик, филолог, этнический грек. Родился в 1470 году в греческом селении Арта. Канонизирован 6 июня 1988 года на Поместном Соборе Русской православной церкви в лике преподобных. Память совершается 21 января (3 февраля) и 21 июня (4 июля) по юлианскому календарю.

Краткая биография

- Родился в 1470 году в греческом селении Арта. Происходил из аристократической семьи.

- В юности получил образование, много путешествовал, изучая языки и науки во Франции и Италии.

- Принял постриг в Ватопедском монастыре на Афоне.

- В 1518 году прибыл в Москву по просьбе великого князя Василия III Иоанновича для перевода греческих рукописей и книг.

- Скончался 21 января (3 февраля по новому стилю) 1556 года в Троице-Сергиевой лавре.

Деятельность

- Перевёл с греческого языка крупные труды по экзегетике и гомилетике: Толковый Апостол, Толковую Псалтирь, Беседы Иоанна Златоуста на Евангелия от Матфея и Иоанна.

- Исправил более ранние переводы Псалтири и других церковных книг.

- Написал многочисленные сочинения: о святогорских монастырях, пространные полемические трактаты против латинян.

- Выступал против любостяжательства монахов, жестокости государственных деятелей, народных суеверий, астрологии и ереси жидовствующих.

- За обличения в адрес церковной и государственной власти был оклеветан, осуждён и более 20 лет провёл в тюремном заключении, в том числе в Тверском Отроч-монастыре и в Иосифо-Волоколамском монастыре.

Максим Грек оставил после себя многочисленные сочинения разнообразного характера: богословские, апологетические, духовно-нравственные. Кроме того, от Максима сохранились послания и письма к частным лицам.

Максим Грек: человек, заложивший на Руси искусство перевода в современном его понимании

Максим Триволис, грек по происхождению, был выписан на Русь в 1515 году Великим князем Василием III из Афонского монастыря для перевода духовных книг. В момент приезда в Москву Максим не знал ни слова ни по-русски, ни по-старославянски. Его способ изучения языков будет полезен всем, изучающим иностранный язык: монах переводил в два этапа — с родного греческого на латынь, после чего с помощью русских помощников — с латыни на старославянский. Подобная методика переводов позволила ему изучить русский и старославянский языки в кратчайшие сроки, вызвав тем самым чрезвычайное изумление современников. Он не только переводил церковные книги и тексты «с нуля», но и исправлял ошибки, совершённые его предшественниками-толмачами, за что церковные иерархи обвинили его в кощунстве и ереси. Свои предписания относительно правильности перевода Максим подкреплял рядом многочисленных замечаний о ритмической организации, лексике, фонетических особенностях текстов, которые требовалось отразить в переводах. Он впервые на Руси издал своеобразный словарь греческих, латинских и древнееврейских имён — работу под названием «Имена, истолкованные в алфавитном порядке», которую часто используют и поныне. Благодаря его стараниям, на Руси начали понимать, что переводчик должен идеально владеть двумя и более языками и обладать широчайшими энциклопедическими знаниями, что в последующие годы послужило краеугольным камнем в развитии отечественной школы перевода. Результаты деятельности Максима Грека не замедлили сказаться: уже в XVII веке на Руси появилось множество переводов нерелигиозного характера, в т.ч. по астрономии, астрологии, геометрии, арифметике, медицине и анатомии, описанию животных, исторические тексты и мн. др., ставшими одной из ступеней колоссального научного скачка России петровских и екатерининских времён. Традиции, заложенные Максимом Греком в изучении иностранных языков и переводах, привели к появлению целой плеяды профессиональных толмачей той поры (Епифаний Славинецкий, Дионисий и Арсений Греки и др.) и возникновению моды на знание иностранных языков в среде придворной аристократии (князь Кропоткин, Богданов, Андрей Матвеев и мн. др.).Исключительно благодаря деятельности Преподобного Максима Грека на Руси появились словари иностранных слов — вначале латино-греко-славянский, чуть позже русско-латино-шведский, а со временем и других иностранных языков.

Переводческая деятельность Максима Грека и ее влияние на развитие литературного языка Московской Руси

Приезд и появление Максима Грека в Россию не является случайным явлением и связано с целой цепочкой событий, а также резко возросшими потребностями в переводе и упорядочении святых книг и писаний. Книги, главным образом, переписывались в монастырях грамотными монахами, которые выполняли эту работу с благоволения их игумена. во многих переписанных копиях закрадывались ошибки.

К этому добавилось также плохое состояние самих переводов. Многие пробовали переводить с греческих оригиналов не владея достаточно хорошо греческим языком. Вместе с русскими, которые мало владели греческим языком, переводами также занимались и другие славяне, которые вдобавок плохо владели славяно-русским. Всем было понятно, что просто необходимо пересмотреть заново и коренным образом все переводы, сравнить их с оригиналом и исправить под руководством мудрого и образованного человека, хорошо владеющего греческим языком, которого решили пригласить из Греции.

По приезде в Москву в начале 1518 года Максим Грек был встречен с большими почестями и незамедля принялся за работу. Согласно общему мнению решено было первым образом перевести Псалтырь, так как это была первая книга, которую приступали изучать после освоения азбуки и она была также необходимой для церковной литургии. Для помощи дали Максиму двух переводчиков, владеющих латынским и немецким. Над русским переводом Максим Грек трудился вместе со своими товарищами Димитрием Герасимовым (род. около 1456 г.) и Власием (о нём в историографии подробных данных нет), которые, как было сказано выше, помогали Максиму и переводили первоначально с латынского языка. Максим Грек закончил перевод Псалтыри, которая стала называться Толковой Псалтырью в конце 1519 года.

Великий князь не разрешил ему удалиться на Афон, а наоборот загрузил его ещё большей работой, предлагая заняться переводом и толкованием работ святых отцов в Деяниях Апостолов, толкованием Иоанна Златоуста в Евангелии от Матфея и Иоанна. Далее им были переведены Апостольские каноны и Каноны Вселенских и местных Синодов, отрывки из книг с толкованием Пророков, а также жизнь Богородицы Метафраста. Деятельность Максима не была ограничена только этим, на него возложили обязанность по исправлению служебных книг церкви и, главным образом, Триоди. В этих книгах содержалось множество ошибок, которые, как было сказано выше, произошли от неграмотности переписчиков и переводчиков.

Посредством переводов Максима Грека русский язык обогатился многими греческими словами, которые наряду с русскими употреблялись в церковно-славянской лексике, так например нам знакомы следующие слова из греческой церковной терминологии: скуфья или скуфия – σκούφος –(головной убор священника или монаха), псалом (ψαλμός), ипостась (υπόσταση), канон (κανόνας), тропарь (τροπάριο), кондак (κοντάκιο), игумен,(ηγούμενος) архиерей (αρχιερέας), просфора (πρόσφορο), хрисовула (χρυσόβουλο) – грамота, скреплённая золотой печатью, грамота ктитора κτήτωρ – (… Чтобы был ты высоким ктитором и покровителем отцовского монастыря…), священное миро (μύρο), иеродиакон (ιεροδιάκονος), кир (κύριος), выражение принять схиму (σχήμα), репида (ραπίδα) – изображение херувима в круге, который насаживается на длинную рукоятку и употребляется при совершении разных церковных обрядов, архонт – начальник, правитель (άρχοντας), саккос (σάκος) (Христос в образе великого архиерея в саккосе), логофет — хранитель печати при византийском императоре – (λογοθέτης), синафия – переводится в трудах М. Грека как связь подразумевая оба начала, духовное и телесное (συνάφεια) [2] скит (σκήτη), каллиграф- (καλλιγράφος), потира (ποτήριον), кадило (καντήλι), дискос (δίσκος) и т.д. Много произошло и лексических калек типа – Святая Гора (Άγιον Όρος), Вселенская Патриархия (Οικουμενικό Πατριαρχείο), святогрский монах (μοναχός αγιορείτης ), вседержитель (Παντοκράτωρ), Благовещение (Ευαγγελισμός) и т. д. С помощью прямого переноса греческих церковных понятий на русскую почву, ввиду отсутствия описания данного феномена в исконно русской лексике, появляются такие слова, которые будучи грецизмами по происхождению, попадая в русский язык обретают все характерные особенности русского слова, обрастают аффиксами и дают производные слова. Характерным примером может служить слово канон, от которого канонизировать (возводить в лик святых) и т.д

Максим Грек стал опасен и не угоден царскому двору и духовенству, впал в немилость. Это и явилось поводом его судимости и мучительного заточения в 1525 и 1531гг. Последние тридцать лет своей жизни он провёл в заточении в Иосифо-Волоколамском, Тверском Отрочем и в Троице-Сергиевым монастырях.

Вклад Максима Грека в русскую культуру огромен. Его переводческая деятельность является важнейшим фактом истории письменной культуры России в эпоху, когда началось формирование русского литературного языка. Он обогатил русскую литературу новыми переводами текстов Священного писания и сочинений отцов церкви, памятников агиографии, ввёл в русскую книжность целый корпус статей, переведённых им из византийского лексикографического свода X века «Суда». Он явился в России первым учёным-филологом, сформулировавшим принципы переводческой деятельности. Он также способствовал значительному расширению знаний русских читателей о Греции – её истории, географии, литературе, языке: этому служили его оригинальные сочинения, переводы, занятия греческим языком с русскими учениками, копирование им греческих рукописей.